Oleh: Anindito Aditomo

Saya ingin berbagi temuan penelitian sederhana tentang religiusitas dan (in)toleransi. Ini memang bukan riset pendidikan dalam pengertian lazim, namun implikasi temuannya relevan untuk pendidikan. (Jika ingin membaca tentang implikasi pendidikannya, lompat saja ke paragraf terakhir.) Riset ini saya kerjakan bersama Profesor Arnim Langer dari KU Leuven dan rekan dari Universitas Surabaya (Dr. Ide Bagus Siaputra dan Profesor Hari Lasmono). Ohya, perlu diingat bahwa ini masih temuan awal berdasar sampel terbatas (sekitar 180-an orang), dan simpulannya belum melalui uji rekan sejawat (peer review).

Keragaman Ekspresi Agama

Penelitian psikologi agama di konteks negara maju (masyarakat sekuler) secara umum menunjukkan bahwa keyakinan agama yang berkorelasi positif dengan intoleransi. Semakin kuat keyakinan seseorang akan kebenaran agamanya, semakin intoleran sikapnya terhadap kelompok dan keyakinan yang berbeda.

Bagi orang yang beragama dan hidup di masyarakat religius, temuan ini tentu mengusik. Apakah saudara dan teman-teman saya – yang hampir semuanya percaya akan kebenaran agama – adalah orang yang intoleran? Rasanya tidak. Di Indonesia kita mengenal pemuka agama yang seperti Gus Dur, tapi ada pula yang seperti Imam Samudra. Keduanya punya keyakinan kuat akan kebenaran agama, namun begitu kontras pemikiran dan perilakunya terhadap kelompok yang berbeda.

Keragaman ekspresi keagamaan yang inilah yang menjadi motivasi riset ini. Mengapa ada ekspresi keyakinan agama yang begitu welas asih, namun ada juga yang intoleran dan kejam pada kelompok lain? Definisi religiusitas ala Barat tampaknya tidak memadai untuk menjelaskan keragaman ekspresi religiusitas di masyarakat seperti Indonesia. Dalam riset ini, saya mengajukan sebuah konsep baru, absolutisme religius, untuk melengkapi konsepsi Barat agar mendapat gambaran lebih utuh tentang religiusitas di Indonesia.

Definisi religiusitas

Dalam riset ini, religiusitas diukur menggunakan skala yang dibuat Bob Altemeyer. Skala ini sebenarnya dimaksudkan mengukur „fundamentalisme agama“, yang didefinisikan sebagai keyakinan akan kebenaran agama sebagai panduan kehidupan. Dalam definisi ini, fundamentalis agama adalah mereka yang setuju dengan pernyataan semacam ini:

- “Agar hidup benar-benar bermakna, seseorang harus menjadi penganut agama yang benar.”

- “Ajaran agama tidak boleh dicampuri atau dikompromikan dengan keyakinan-keyakinan lainnya.”

- “Agama mengajarkan kebenaran hakiki yang seharusnya menjadi landasan bagi aturan-aturan lain dalam hidup.”

Definisi ini bagi saya terlalu umum untuk disebut sebagai “fundamentalisme.” Orang beragama tentu percaya bahwa agamanya merupakan ajaran yang benar dan perlu dijadikan panduan dalam hidup. Jika definisi ini diterapkan pada masyarakat religius seperti di Indonesia, jangan-jangan hampir semua orang akan diberi label fundamentalis? Karena itu, instrumen Altemeyer ini saya anggap mengukur religiusitas secara umum.

Cara berpikir absolutis

Mengapa orang yang percaya pada kebenaran agama cenderung intoleran? Agama mencakup berbagai ajaran, dan tidak semua orang beragama intoleran. Untuk konteks masyarakat Indonesia, meski sikap intoleran dan diskriminasi cenderung menguat, sebagian besar orang beragama masih dapat dikatakan toleran.

Saya menduga bahwa religiusitas dapat (tapi tidak selalu) membuat orang berpikir secara hitam-putih atau absolut, terutama tentang aturan dan hukum agama. Pemikiran absolutis ini terbentuk ketika agama diajarkan secara dogmatis, sekedar untuk dipercaya, tanpa dipikirkan. Contoh indikator absolutisme adalah keyakinan bahwa hanya ada satu pendapat yang benar tentang batasan aurat perempuan menurut ajaran agama, atau tentang status halal-haramnya bunga bank.

Pemikiran absolutis inilah yang mendorong orang untuk menjadi intoleran. Jika kita percaya bahwa hanya ada satu interpretasi yang benar mengenai aturan-aturan agama, maka kita cenderung menjadi tidak nyaman melihat orang lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan keyakinan kita. Jika kita percaya bahwa hanya ada satu cara berpakaian yang benar, maka kita menjadi tak nyaman melihat orang lain dengan pakaian yang melanggar keyakinan tersebut.

Singkat kata, pemikiran absolutis inilah yang menjadi mediator (perantara alias jembatan) yang menghubungkan religiusitas dengan sikap intoleran.

Temuan empiris

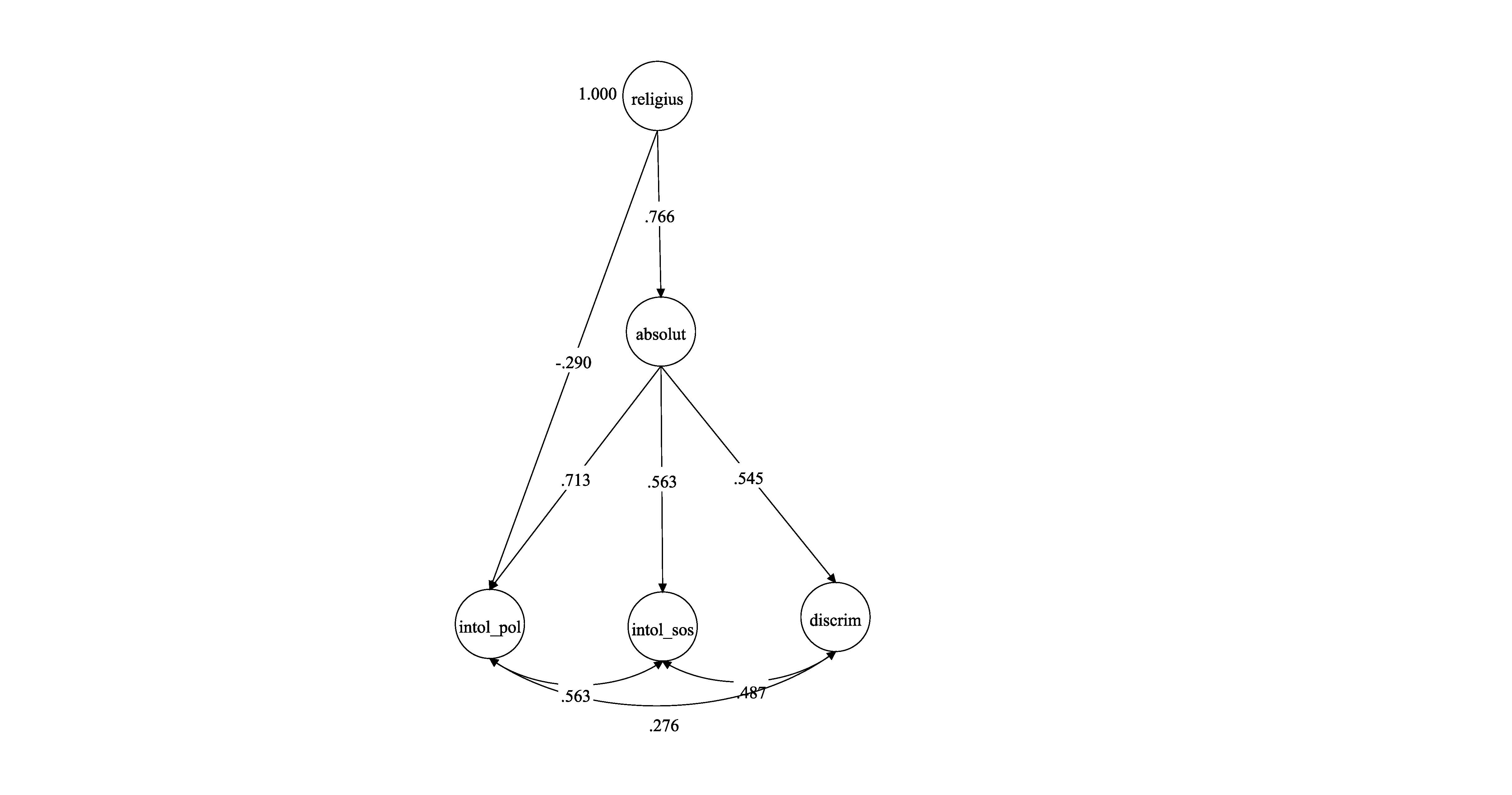

Untuk menguji dugaan di atas, saya mengumpulkan data religiusitas, absolutisme, dan intoleransi pada sekelompok mahasiswa berbagai agama. Ada tiga macam intoleransi yang diukur:

- Sosial: keengganan atau ketidaksukaan berinteraksi dengan orang dari agama berbeda.

- Politik: penolakan terhadap pemimpin politik yang beragama berbeda.

- Persekusi: dukungan terhadap tindakan represif di luar hukum yang diarahkan pada kelompok yang dianggap melanggar norma.

Data dianalisis dengan pemodelan struktural (structural equation modeling, SEM). Secara garis besar, hasilnya adalah: (1) religiusitas berhubungan secara positif dengan ketiga jenis intoleransi, namun (2) hubungan langsung antara religiusitas dan intoleransi menjadi nol atau bahkan negatif ketika pemikiran absolutis dilibatkan sebagai mediator.

Artinya, religiusitas memprediksi intoleransi HANYA ketika ia mengarah pada pemikiran absolut tentang aturan agama. Dengan kata lain, temuan ini menunjukkan bahwa intoleransi bukan persoalan keyakinan akan kebenaran agama. Jika keyakinan agama tersebut tidak diikuti dengan pemikiran absolutis, maka orang beragama tidak akan menjadi intoleran. Religiusitas bahkan memprediksi toleransi politik jika kita membandingkan individu dengan tingkat pemikiran absolut yang sama.

Implikasi

Temuan ini mendukung asumsi bahwa bahwa religiusitas umat beragama di Indonesia itu heterogen alias beragam. Jika religiusitas didefinisikan secara generik ala Barat, keragaman ini akan sulit dipahami. Konsep absolutisme religius yang saya ajukan di sini adalah sebuah upaya untuk memotret keragaman tersebut. Orang yang beragama memang bisa menjadi cenderung berpikiran absolutis, tapi tidak selalu demikian. Karena itulah tidak semua orang beragama cenderung intoleran.

Jika ini betul, saya rasa ada banyak implikasi dari temuan ini, terutama untuk pendidikan agama. Agama sebaiknya diajarkan tidak semata sebagai dogma. Pelajaran agama justru sangat perlu disampaikan secara kritis agar siswa terbiasa sejak dini menyadari adanya keragaman dalam cara pikir dan keyakinan agama.